周孟棋:从战地记者到和平使者的大熊猫文化传播之路

30多年10万余张照片,他用镜头完成一场“修行”

编者按

2024年8月6日,成都世运会倒计时一周年的新闻发布会上,以大熊猫、川金丝猴为原型的吉祥物“蜀宝”“锦仔”首次惊艳亮相,以“双宝”为文化载体,生动展现成都生态宜居、热情友好的城市特质,呼吁社会关爱珍稀动物、关注生物多样性保护,与世运会注重环保与可持续的理念深度契合。

在“双宝” 自然保护以及“双宝”艺术创作方面,有两位川籍艺术家造诣深厚。一位是大熊猫文化全球推广大使、大熊猫摄影家周孟棋,另一位是四川省大熊猫国际文化艺术发展中心主任、大熊猫画家吴长江。接下来,让我们一起走进周孟棋的艺术殿堂,探寻他与“双宝”的深厚故事。

周孟棋

从战地记者到和平使者的

大熊猫文化传播之路

文/何建 描坤

在光影的世界里,有这样一位传奇人物——周孟棋。他的镜头从硝烟弥漫的战场,转向憨态可掬的大熊猫,用三十余载光阴,架起中国与世界沟通的桥梁。

命运的邂逅 ▎从战地硝烟到黑白精灵

1971年至1989年,周孟棋的镜头主要聚焦于军事和战地。他以军事摄影记者的身份多次深入前线阵地,用相机记录下战争的残酷和中国军人保家卫国的英勇身姿。这段经历不仅铸就了他百折不挠的军人精神,更让他深刻体会到和平的珍贵。因此,转业后的周孟棋将镜头从血与火的残酷战场,转向了黑与白的竹间精灵。并且,此后他的摄影生涯,始终与大熊猫及其栖息地息息相关。

周孟棋《奔赴援老抗美前线》(1971年5月摄于老挝)

周孟棋《奔赴援老抗美前线》(1971年5月摄于老挝) 周孟棋《坚守》1987年入选“纪念中国人民解放军建军六十周年摄影作品展”(1985年12月摄于老山前线)

周孟棋《坚守》1987年入选“纪念中国人民解放军建军六十周年摄影作品展”(1985年12月摄于老山前线) 周孟棋老山前线摄影作品展览(1987年3月摄于南京)

周孟棋老山前线摄影作品展览(1987年3月摄于南京)说起周孟棋摄影方向的转变,就不得不提1993年那场为纪念中国拯救大熊猫运动10周年而举办的“国际熊猫节”,当时这场在成都举办的关于大熊猫的活动引发了广泛关注。活动筹备期间,周孟棋有幸参与了前期的“中国熊猫故乡行”摄影采风活动,这次经历也成为他人生的重要分水岭。

早在周孟棋6岁时,成都百花潭动物园里那只啃着竹子的大熊猫,就曾让他挪不开脚步。时隔近30年,当他随采风小队来到卧龙国家级自然保护区、雅安市宝兴县等大熊猫主要栖息地,见到外国友人的痴迷,他不禁感慨,原来全世界的人都逃不过大熊猫的魅力啊!即便圈养的大熊猫在酣睡,或是背对着人群,这些远道而来的参观者仍流连忘返。见此情景,一个想法浮现在他的脑海里,“如果我通过镜头捕捉到大熊猫的千姿百态,把它们的灵动瞬间记录下来,编成画册,让世界各地的人都能欣赏到,这将是一件多么有意义的事啊!”

那次采风后,专注拍摄大熊猫的念头如星火燎原,在周孟棋的脑海中愈发强烈。虽然脱下军装多年,但是周孟棋一直没有忘记自己作为一名军人的初心:让和平的种子在更多人心里生根发芽。他也因此下定决心,要以镜头为桥,连接大熊猫与世界。此后的日子里,四川、陕西、甘肃等大熊猫栖息地,留下他深浅不一的足迹。成都大熊猫繁育基地的铁栅栏外,更是常见他架着相机守候的身影。从记录战争到记录生灵,他的镜头变得温暖可亲。

多次在国外举办“大熊猫和它的故乡”摄影展期间,周孟棋深刻感受到世界各国人民对大熊猫的神奇魅力

多次在国外举办“大熊猫和它的故乡”摄影展期间,周孟棋深刻感受到世界各国人民对大熊猫的神奇魅力坚守与热爱 ▎苦乐交织的寻“宝”之路

大熊猫好拍,拍好却难。多数时候,周孟棋的拍摄是非常孤独的。他的拍摄地有时是寂静的深山密林、积雪的林海雪原,有时是雨后的云雾竹林、漆黑的墨色山谷。为了捕捉大熊猫攀树的矫捷、母子相拥的温情,他常常在隐蔽处静候数小时,肌肉僵硬到无法动弹也不敢动——既怕惊扰了这些敏感的生灵,又怕错过了精彩的瞬间。

周孟棋在大熊猫栖息地与巡护队员在一起(2022年10月)

周孟棋在大熊猫栖息地与巡护队员在一起(2022年10月)周孟棋的拍摄不仅孤独还充满危险。在野外拍摄时,常常要面临各种极端气候变化和地质灾害风险,如冰雹、暴雨、高原反应、泥石流等,这些都考验着他的耐力与决心。拍摄大熊猫的过程虽然极具挑战,但对周孟棋来说,更大的挑战是长期的坚持。从部队转业到地方后,周孟棋从事的是行政工作,摄影只能作为他的业余爱好。为了拍摄大熊猫,他利用休息时间,放弃许多陪伴家人以及与朋友相聚的机会,几乎把所有周末和节假日都献给了大熊猫。

周孟棋《眺望》2024年入选中国摄协“人类的记忆——中国世界遗产”摄影展

周孟棋《眺望》2024年入选中国摄协“人类的记忆——中国世界遗产”摄影展凌晨五点出发赶往栖息地,背着十几斤重的设备前行在山间小路上,夜晚蜷在村民家的简陋木屋或自己的临时帐篷里……这些都是他日常拍摄的常态。有时拍摄期间,连续几天都见不到大熊猫的影子,但他仍需保持高度的警惕与耐心。苦吗?当然苦。但只要看到取景器里大熊猫的身影,他所有的疲惫都烟消云散,觉得一切都值得。虽然总会遇到很多困难和挑战,但是在周孟棋心里,能做自己喜欢的事情,虽苦犹乐,他乐观地面对并战胜着这些必须应对的阻碍。

热爱无国界 ▎用“影”传播大熊猫文化

1936年,一只幼小的大熊猫在四川汶川境内被捕获。后来,这只大熊猫被带到了美国,在西方引起巨大轰动。这只被取名为“苏琳”的小家伙,在大熊猫国际谱系册中的编号是001,是由中国走向世界的第一只大熊猫,虽然过程不是那么美好,但为大熊猫成为中国与世界交流的和平使者奠定了基础。如今,在美国、加拿大、英国、法国、西班牙、比利时、奥地利、澳大利亚、日本、新加坡、马来西亚、泰国、俄罗斯、卡塔尔等多个国家的动物园里,大熊猫正用憨态可掬的模样,消融着文化的隔阂。

身为大熊猫的“老乡”,从一个孤独的大熊猫拍摄者到大熊猫文化的传播者和推广者,这些年周孟棋也做了很多努力。2015年,刚退休的他受四川省旅游局(现四川省文化和旅游厅)邀请,参与了“行南丝绸之路·游大熊猫家乡——欧洲熊猫粉丝四川探亲之旅”活动。此次活动中,周孟棋的主要任务是在沿途城市举办大熊猫摄影展览,并记录下此行活动的每一个精彩瞬间。在巴黎卢浮宫前的玻璃金字塔前,周孟棋将随身携带的大熊猫玩偶摆在镜头前,正准备按下快门时,一群法国友人突然围了上来,争相抱着玩偶亲吻合影,那一张张绽放笑容的脸庞,被他迅速定格。

周孟棋应邀参加由四川省旅游局组织的“行南丝绸之路·游大熊猫家乡——欧洲熊猫粉丝四川探亲之旅”欧亚13国巡展活动,将熊猫文化传播至国外(2015年6月)

周孟棋应邀参加由四川省旅游局组织的“行南丝绸之路·游大熊猫家乡——欧洲熊猫粉丝四川探亲之旅”欧亚13国巡展活动,将熊猫文化传播至国外(2015年6月)这场自驾穿越欧亚13国的旅程中,无论是可爱的大熊猫玩偶,还是精彩的大熊猫摄影作品,抑或是一块小小的大熊猫冰箱贴,都能成为迅速拉近与当地人们距离的友谊使者。在巴黎的繁华街头,在希腊的灿烂阳光下,在土耳其乡村里,不同年龄、不同肤色的人们对大熊猫流露出同样的喜爱之情。回国后,周孟棋此行的摄影作品被《中国国家地理》和各级媒体刊用,用以宣传和介绍此次活动,大家也因此意识到:大熊猫的魅力,是通用的世界语言。

2019年,大熊猫科学发现150周年之际,周孟棋的“大熊猫和它的故乡”摄影展开启全球巡展。展览首站来到澳大利亚,来到南半球唯一拥有大熊猫的南澳阿德莱德动物公园,当时恰逢中国第一对大熊猫“网网”和“福妮”移居澳大利亚10周年。开幕式现场,周孟棋向参观者讲述了“网网”和“福妮”家乡的故事。此次巡展还到了澳大利亚、日本、泰国、俄罗斯等大熊猫旅居国家,就像一场场流动的文化盛宴。世界各地的观众从他的照片里看见了:大熊猫妈妈用爪子轻拍幼崽的“母爱”,两只大熊猫相拥而眠的“温情”,雪地里打滚的“童真”——这些拟人化的瞬间,让不同文化背景的人都能读懂生命的共通情感。

特别的宠儿 ▎记录“香香”治愈的力量

日本是除中国外大熊猫数量最多的国家,而“香香”无疑是其中最特别的一只。2017年6月12日,“香香”在日本东京上野动物园通过自然繁育出生。从它出生的那一刻起,日本国民就如同对待自己的女儿一般,将它视为掌上明珠,见证了它的成长。而“香香”这个名字,也是从32万个日本民间征集的名字中脱颖而出的。

周孟棋在日本东京举办“大熊猫和它的故乡”摄影展(2019年5月)

周孟棋在日本东京举办“大熊猫和它的故乡”摄影展(2019年5月)“只有亲自去上野动物园排过队,才知道大熊猫在日本有多火。”2019年,摄影师周孟棋多次前往日本东京上野动物园拍摄创作。他回忆道:“我第一次去上野动物园时,看到当地的老百姓,无论男女老少都对大熊猫喜爱有加。他们愿意排两三个小时的队,只为看上一两分钟,却毫无怨言。”“香香”满周岁那段时间,上野动物园的排队时间更是达到了4小时,而每位观众只能观看30秒。即便如此,一年四季,上野动物园的队伍从未间断。

2019年7月6日,周孟棋第4次来到上野动物园。这一天是动物园的休园日,终于没有了望不到头的长队。然而,好不容易争取到独自拍摄“香香”的机会,天空却下起了大雨。周孟棋回忆道:“那天暴雨如注,但我难得有机会拍摄‘香香’,所以还是坚持了下来。”

整整一个上午,“香香”独自在雨中欢快地玩耍,穿梭于室外场地,顽皮的状态完全没有被下雨影响。回到室内后,“香香”稍作休息,又开始跑来跑去,吃吃喝喝。“香香”玩得欢快,但想要“出片”却极其艰难。穿上雨衣拍摄本就困难,玻璃上又全是雾气和水汽,周孟棋不得不一边擦玻璃一边拍摄。

周孟棋《哥俩》2016年获“迎G20大家拍美丽中国·美丽杭州”全球摄影大赛“美丽中国·自然风光组”金奖

周孟棋《哥俩》2016年获“迎G20大家拍美丽中国·美丽杭州”全球摄影大赛“美丽中国·自然风光组”金奖尽管条件恶劣,周孟棋依然坚持了8个小时。一天下来,他腰酸背痛,腿脚僵硬,双肩也因长时间背负摄影包而酸痛不已。工作人员对他如此长时间的拍摄感到钦佩,因为熊猫馆的场景并不大,一同拍摄的日本媒体大约拍了一个小时就离开了。但在周孟棋看来,拍摄大熊猫需要极大的耐心,珍贵的画面全凭等待,有时候一天下来,出彩的照片可能只有几张,但只要将镜头对准大熊猫,周孟棋就会立刻精神满满,沉浸于拍摄,甚至忘记了时间、饥饿与疲劳。

拍摄“香香”的第二天,周孟棋拜访了上野动物园园长福田豐。他问道:“为什么日本人对大熊猫如此热爱?对‘香香’如此宠溺?”园长给他讲了一个故事:2011年日本大地震时,“真真”和“力力”刚到日本。那段时间,所有人都生活在地震和海啸的恐慌之中,满脸愁云,但对大熊猫的热情却丝毫不减,虽然要排几个小时的队,但只要能看上一眼大熊猫,出去的时候,脸上都会洋溢着笑容。园长说,他深受感动,也找到了动物园存在的理由。“香香”作为“真真”和“力力”的孩子,更是日本国民心中的孩子,它是日本走出大地震阴影之后的一个特别的存在。园长还说,大熊猫是一种能够治愈所有人的迷人生物,他非常感谢中国能将大熊猫送到日本。

后来,他将这次珍贵拍摄中创作的大部分照片,收录进了自己的大熊猫摄影集《被宠溺的表情》中。每一张照片都凝聚着非凡的意义。这位关注与拍摄大熊猫时间跨度长、作品数量多、成就极高的中国摄影艺术家,用三十余年的锲而不舍,诠释了自己专注、匠心、责任和使命。

镜头的语言 ▎演绎东方之美的中国哲学

2022年11月18日,首届成都国际摄影周盛大开幕。此次摄影周以“影像:前景·共蓉”为主题,汇聚了中国顶尖摄影师的经典之作。作为七大平行展之一的“隐·趣”——中国大熊猫及栖息地摄影艺术作品展,由周孟棋等五位艺术家共同展出48幅大熊猫及栖息地的摄影作品。

有媒体评价:大熊猫一直是中国的“现象级IP”,独特的是,周孟棋镜头下的大熊猫以一种极为鲜明的“拟人化”特质,与人类共情,瞬时俘获观者的心,这也成为他的代表艺术技法。“大熊猫原来可以拍得这么美!”很多参观者如此赞叹。这位潜心拍摄大熊猫主题作品30余年,技艺炉火纯青的摄影艺术家,用他丰厚的时光历程和极为惊艳的视觉艺术,征服了观者。在他的作品中,大熊猫的“美”表现得极为圆融,亦动亦静,亦美亦纯,蕴含着自然的灵性。大熊猫在他的镜头下,已不再只是美的个体,更是一种活态的文化,一种中国式哲学。

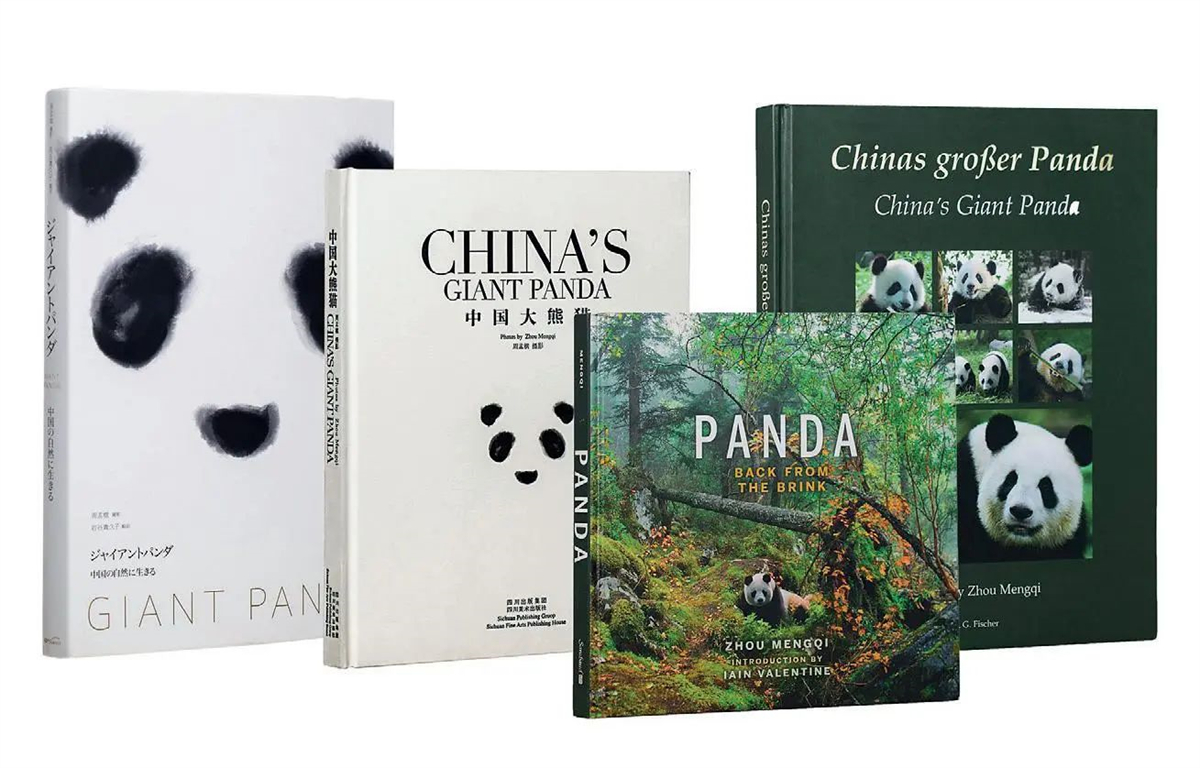

周孟棋拍摄的《中国大熊猫》画册分别以中、英、德、日、意等8国文字出版,广泛传播了熊猫文化

周孟棋拍摄的《中国大熊猫》画册分别以中、英、德、日、意等8国文字出版,广泛传播了熊猫文化在摄影周现场,周孟棋还带来了他的摄影衍生品:多种语言版本的摄影集、中国邮政发行的熊猫邮品和明信片、数字文创艺术品等,构成了多维的文化矩阵。其中《中国大熊猫》摄影集最具代表性:300幅作品从10万张素材中精选而来,被译成8种语言,成为多国图书馆的馆藏,更作为国礼传递着中国温度。有外国友人留言:“这些照片让我想去四川看看,那里一定是个温柔的地方。”

周孟棋认为,无论是大熊猫的进化历史、生活习性还是形态特征,都充满了中国智慧。镜头里,无论是云雾中若隐若现的野化大熊猫,还是阳光下打滚的圈养大熊猫幼崽。它们黑白色毛发,如同中国的“太极”,强烈的对比中透着和谐的意味;它们处变不惊的呆萌,蕴藏着无所不容、虚怀若谷的精神气度;它们与自然相生的生活状态,暗合“天人合一”的理念。每一幅画都传达着“中国哲学”,每一张照片都印刻着“中国符号”。

大熊猫摄影师 ▎用镜头完成一场漫长修行

人们在动物园里看到的大熊猫总是慵懒闲适,但在周孟棋的镜头里,这些黑白精灵会在雪地里尽情地撒欢打滚,会在树梢间上演惊险地倒挂,会在野地里甜蜜地谈情说爱……这些珍贵的照片,每一张背后都有周孟棋坚守的身影,这些鲜活的画面,是周孟棋三十余年观察经验与情感付出的积淀。

如今的周孟棋,荣誉和头衔早已摆满了书架,“大熊猫文化全球推广大使”“四川旅游创新突出贡献人物”“四川省大熊猫保护突出贡献奖先进个人”……但他最珍视的,仍是“大熊猫摄影师”这个身份。30多年来,他拍下10万余张照片,出版摄影专集、邮册20余部,让熊猫文化走进30多个国家和地区。这些数字背后,是一个老兵对和平的坚守——从记录战争到传播美好,他用镜头完成了一场漫长的修行。

周孟棋《倒挂金钟》(2010年9月摄于阿坝卧龙)

周孟棋《倒挂金钟》(2010年9月摄于阿坝卧龙)周孟棋以通用的国际语言——图片,用镜头让世界爱上大熊猫,用相机向世界展示中国之美。这种有温度的大熊猫文化传播,已经成为极具国际影响力的独特文化品牌。今日中国,正站在全新世界格局之下,以开放胸怀深度融入,此际,成都也正向“世界文化名城”目标迈进。大熊猫艺术正是对中国自信的诠释,这是一个最鲜明的中国文化符号,一张最成都的国际化面孔。

当被问及为何如此执着,周孟棋总会指着照片里的大熊猫:“你看它们的眼睛,干净得没有一丝杂质。”或许正是这份纯粹,让他在战地记者与文化使者的角色里,始终保持着同一份初心:让世界看见,和平有多珍贵,生命有多美好。

周孟棋《大熊猫伴生动物:金丝猴》

周孟棋《大熊猫伴生动物:金丝猴》人物介绍·周孟棋

中国著名大熊猫摄影师、大熊猫文化全球推广大使、国际文化大使、中国摄影家协会会员、中国新闻摄影学会会员、中国艺术摄影学会会员、《中国国家地理》《星球研究所》特约摄影师。曾先后荣获改革开放40周年四川旅游创新突出贡献人物、四川省大熊猫保护突出贡献奖先进个人、2020—2021年度十大天府文化风尚人物、2023中国十大野生动物摄影师、2024中国摄影年度人物等荣誉。

周孟棋《大熊猫伴生动物:金丝猴》

30多年持续关注、深入保护区拍摄大熊猫及其栖息地,捕捉到许多难得一见的大熊猫原生态珍贵瞬间。出版大熊猫摄影作品集、邮册20余部。其中《中国大熊猫》获全国美术图书金奖,并在8个国家以不同语种出版;《我是大熊猫》获世界华文科普佳作奖、第三届全国优秀科普作品一等奖。大熊猫摄影作品《哥俩》获“迎G20大家拍美丽中国·美丽杭州”全球摄影大赛“美丽中国·自然风光组”金奖。作品先后应邀赴多个国家和地区举办个展和巡展。

图/周孟棋提供

编辑/陈学军

审核/李春林

终审/陈佳楣

四川画报官方微信

四川画报官方微信

川公网安备 51010402000520号

川公网安备 51010402000520号