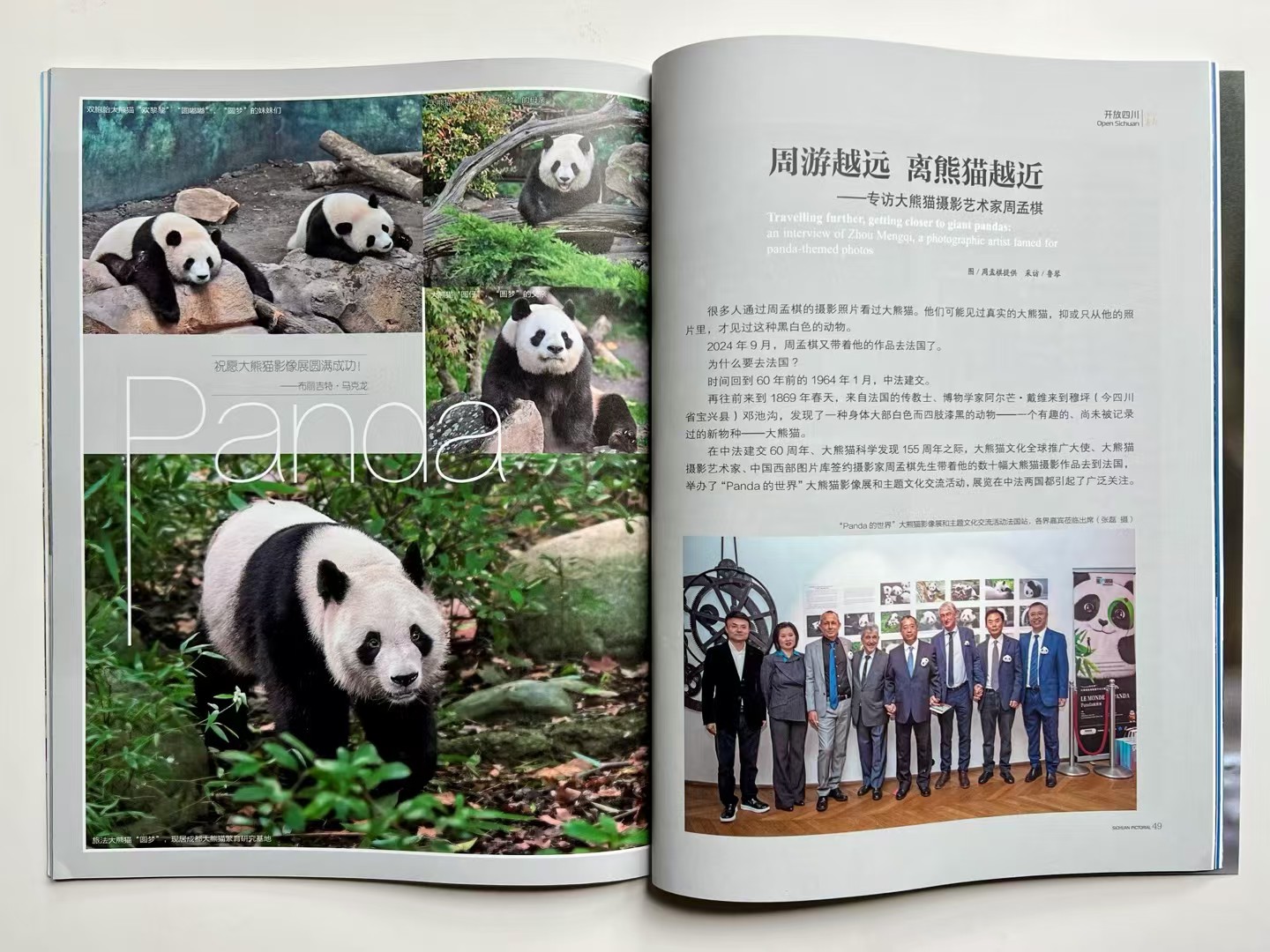

11月21日,当2025全球熊猫伙伴大会的主论坛在成都空港国际会议中心落下帷幕,“共护熊猫家园、共建美丽世界、共享开放机遇”的主题词仍在会场回荡。而10多公里外的成都高新中演大剧院,“熊猫嘉年华晚会”的聚光灯下,中国西部图片库签约摄影师、著名大熊猫摄影家周孟棋在现场向法国博瓦勒野生动物园园长鲁道夫・德洛尔赠上刊载“周游越远 熊猫越近”报道的《四川画报》,恰如一把钥匙——打开了大会宏观理念与个体实践深度交融的窗口。

这场汇聚几十个国家、数百名嘉宾的全球盛会,从来不是抽象的议程集合,而是像周孟棋这样的“熊猫伙伴”用行动诠释“友谊”与“协作”的生动舞台,每一次镜头定格、每一次跨洋握手,都是大会主题最鲜活的注脚。

●大会底色

从“共护”理念到全球实践的聚合

2025全球熊猫伙伴大会并非一次孤立的聚会,而是中国生态文明建设成果向世界开放的“全景展示厅”。正如参会嘉宾所言,大熊猫不仅是中国的“萌宠代表”,更是全球生物多样性保护的“友好使者”,跨国产学研协作、技术互通已成为全球共识,而大熊猫保护本身,也早已成为全球濒危物种保护的成功典范。

这一“典范”的含金量,在国家林业和草原局局长刘国洪的2025全球熊猫伙伴大会主论坛发言中得到了硬核数据支撑:目前大熊猫圈养种群达808只,有效维护了种群的可持续发展。而这背后,是73个自然保护地整合归并为2.2万平方公里的大熊猫国家公园,是13条生态廊道打通的栖息地“生命线”。下一步,“将持续深化全球熊猫伙伴协作,建设世界一流的大熊猫交流合作平台,共同传播人与自然和谐共生理念。”——这一切,都在为大会“共护、共建、共享”的主题写下注解。

对周孟棋而言,大会的每一项议程都似曾相识,因为这正是他30多年来践行的初心。很少有人知道,这位深耕熊猫摄影的“全球推广大使”,早年竟是一位战地摄影师。1971年至1989年,他的镜头对准的是战场上的炮火硝烟与军人的英勇身姿,见证了战争的残酷。1989年转业回成都后,1992年一次“中国熊猫故乡行”摄影采风活动,让他的镜头从此转向了生灵。在雅安——1869年法国博物学家戴维首次科学发现大熊猫的地方,他看到不少外国友人不远万里赶来,即便大熊猫正在酣睡也久久不愿离去。“要是能把大熊猫的灵动可爱拍下来,编成画册让全世界看到这份美好,该多有意义?”这个念头,让拍摄大熊猫与栖息地成为他此后半生的主题。

“当主论坛举行‘大熊猫保护交流合作对话’时,我想起了在法国博瓦勒野生动物园见到‘圆梦’家人,并与动物园园长交流的场景;当‘生物多样性保护与城市品牌交流大会’提及‘熊猫伞护效应’时,我镜头里的绿尾虹雉、川金丝猴就有了更厚重的意义。”这位深耕熊猫摄影30多年的被四川省政府授予的“大熊猫文化全球推广大使”,早已将大会倡导的理念融入日常。他的镜头不仅记录熊猫,更记录下“共护”的广度:从澳大利亚阿德莱德动物园“网网”“福妮”的萌态,到比利时天堂动物园“好好”“星徽”的成长蜕变,这些旅居国外熊猫的影像的文化内核,如今同样集中在大会配套的“熊猫伙伴摄影展”中,成为“友谊同行”板块的核心内容。

“摄影展里那组旅居10多个国家的熊猫照片,每张旁都放着融合当地文化的熊猫玩偶,这样的创意特别用心。”周孟棋站在摄影展现场,掩饰不住内心的激动,“这些熊猫照片可以让观众直观地感受到,熊猫不是‘远方的动物’,而是‘身边的伙伴’。如今大会把这些影像聚在一起,就是要告诉世界:熊猫保护从来不是一个国家的事,而是全球伙伴的共同使命。”

●镜头叙事

《母子情》里的“共建”密码与跨洋友谊

在“熊猫嘉年华晚会”上,周孟棋的经典作品《母子情》成为观众关注的焦点。这幅拍摄于1992年巴塞罗那奥运会期间的照片,定格了大熊猫“苏苏”将幼仔“科比”(由时任国际奥委会主席萨马兰奇命名)搂入怀中、警惕回望镜头的瞬间——这不仅是周孟棋摄影生涯的转折点,更是大会“共建美丽世界”理念的视觉化表达。

“很多人觉得熊猫好拍,可真正拍好太难了。”周孟棋回忆起拍摄《母子情》的经历,至今历历在目。“科比”满月那天,他特意赶去成都动物园,其他人拍了一会儿就陆续离开,只有他守在兽舍外不愿走。“大概等了半个多小时,‘苏苏’翻身坐起,一把将‘科比’搂进怀里,突然猛地抬起头,用警惕的眼神盯着我——那是母亲保护孩子的本能。”那一刻的震撼,让他立刻靠着栏杆按下快门。“这张照片让我读懂了大熊猫和人类共通的情感——母爱,也让我确定了拍摄基调:用拟人化的视角,捕捉大熊猫的灵性与温情。”这份温情,恰是“生态保护需要情感共鸣”的最佳佐证。

如今,收录《母子情》的《中国大熊猫》作品集已被8个国家翻译出版,甚至作为国礼赠送——它的传播路径,正是大会“共享开放机遇”的微观呈现:一张张熊猫照片跨越语言壁垒,让不同文明的人读懂“守护”的意义,进而加入“共建”的行列。而这背后,是周孟棋30多年的坚守与付出:他多次深入四川、陕西、甘肃的大熊猫栖息地,顶着烈日、冒着风雨、迎着飞雪守候,身背沉重器材躲避毒蛇野兽与地质灾害,甚至遭遇过山道翻车、整个人被倒扣在车里的险情,累计拍摄了10多万张大熊猫照片。

这种“共建”的力量,在周孟棋与德洛尔园长的两次相遇中愈发清晰。他们的缘分,源于首只在法国出生的大熊猫“圆梦”——这个寓意美好的名字,成为中法友谊的象征。2024年,周孟棋赴法国博瓦勒野生动物园探望“圆梦”的父母“圆仔”“欢欢”与双胞胎妹妹“欢黎黎”“圆嘟嘟”,初次见到德洛尔时,两人就围绕“圆梦”、围绕友谊聊了起来。“看到法国的工作团队对大熊猫呵护备至,把这一家子照顾得特别好,我非常感动。”周孟棋说。

此次大会期间的“熊猫嘉年华晚会”上,重逢的两人又多了新话题。“‘圆梦’当年就出生在我们博瓦勒,而它的爸爸妈妈和两个妹妹现在还生活在我们动物园里。”德洛尔兴奋地介绍博瓦勒动物园为让“圆梦”的家人有更贴近自然的栖息环境而做出的努力。

事实上,大熊猫在博瓦勒野生动物园是最受欢迎的“全民偶像”,每天排队最长的地方就是熊猫馆。而且,作为首只在法国诞生的大熊猫“圆梦”,动物园还以其为原型,制作了高2.5米的大型铜雕,名为《“圆梦”:圆一个梦想》。

德洛尔还介绍说,这一次在参加2025全球熊猫伙伴大会之余,还专门去成都大熊猫繁育研究基地看了“圆梦”。“‘圆梦’回中国以后,我们在动物园里打造了一个铜制雕像,很多游客会特地来和这个雕塑合影,我本人更是看着‘圆梦’出生的,看到它依然健康可爱,我由衷欣慰高兴。我多次来中国,也是为了在大熊猫的繁育保护上,获得更多的经验。也欢迎周先生能再来法国,多拍一些美好的照片。”而周孟棋则将刊载了去年法国之行报道的《四川画报》赠予他:“这上面有‘圆梦’及其家人的照片。这次的大会就像一个‘连接器’,把我们这些分散在全球的‘熊猫伙伴’聚在一起,而大熊猫,就是让这个‘连接’更有温度的纽带。”

周孟棋向姜哲远(别名“福宝爷爷”)赠送自己拍摄的“福宝”明信片

周孟棋与比利时天堂动物园刘洋在2025全球熊猫伙伴大会上交流

周孟棋与比利时天堂动物园刘洋在2025全球熊猫伙伴大会上交流

●全球回响

从个人实践到大会愿景的闭环

30多年来,周孟棋的镜头从未停下脚步:出版大熊猫摄影作品集、邮册20余部;应邀赴30多个国家和地区举办摄影展,2015年还跟着“行南丝绸之路・游大熊猫故乡”活动,自驾成都造汽车横跨欧亚13国,行程两万多公里传播熊猫文化;甚至推出“人・自然・大熊猫”数字珍藏盲盒,6秒售罄2022份。这些看似个人的行动,实则是“扩大国际人文交流合作”使命的提前践行。

在巴黎,他将熊猫玩偶放在卢浮宫前拍摄,立刻引来路人围观,一对情侣捧着玩偶亲吻合影;在奥地利街头,当地孩子捧着熊猫照片欢呼;在比利时,人们争相在熊猫展前留影,用不太流利的中文说“太可爱”;在莫斯科,老人们对着熊猫母子相依的照片驻足良久,轻声感叹“和平真好”。“从记录战争到记录生灵,我的镜头变得温暖可亲。”周孟棋说,这正是他最想传递的——熊猫不仅是生态保护的旗舰物种,更是传递和平与温柔的使者。

这种“从记录到行动”的转化,让“伙伴”不再是一个概念,而是看得见、摸得着的协作。

晚会落幕时,《We Are Pandas》的旋律响起,周孟棋与德洛尔在座位席上,望着舞台上来自大凉山的妞妞合唱团与童声合唱团共同演唱的场景,不约而同地想起大会主论坛上的一句话:“熊猫是伞护物种,保护它,就是保护一整片生态;熊猫是友谊使者,连接它,就是连接一个更和谐的世界。”对周孟棋而言,这场大会既是对他30多年实践的认可,更是新的起点——他计划赴更多熊猫旅居国办展。

“大会结束后,德洛尔邀请我明年再去法国办展。”周孟棋笑着说,“这就是‘伙伴’的意义:我们因熊猫相遇,为保护携手,让友谊跨越山海。而2025全球熊猫伙伴大会,就是为所有像我们这样的‘熊猫伙伴’,搭建了一个可以持续同行的平台。”

当成都的夜色渐浓,在《四川画报》“周游越远 熊猫越近”报道刊载的《母子情》里,圆梦的眼神与旅居全球的熊猫影像交相辉映——这既是大会主题的生动呈现,也是周孟棋与全球熊猫伙伴共同书写的答案:以熊猫为媒,以伙伴为名,就能让“共建美丽世界”的愿景,在每一次镜头定格、每一次跨洋握手间,成为现实。

本文转载自第一读者客户端

编辑/陈学军

审核/李春林

终审/陈佳楣

四川画报官方微信

四川画报官方微信

川公网安备 51010402000520号

川公网安备 51010402000520号