军旅淬风骨 翰墨寄文心

文/刘虎林

本文作者简介——刘虎林,书法博士,中国书法家协会会员,四川师范大学书法硕士生导师。

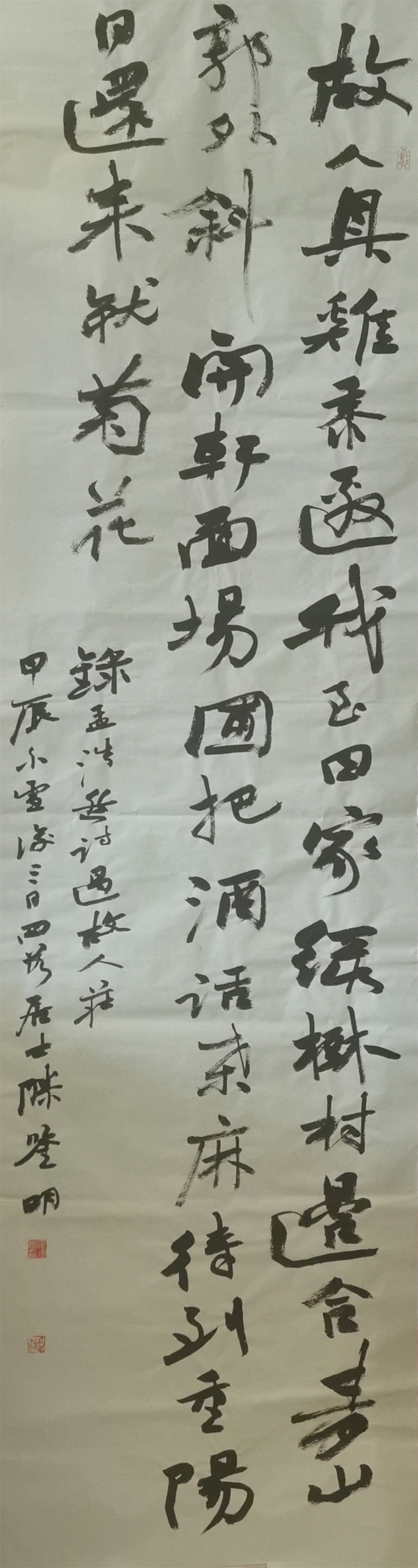

书法作者简介——滕建明,又名鉴明,甘肃靖远人。中国书法家协会会员、四川省书法家协会会员。入展获奖:全国第十三届书法篆刻展览,庆祝改革开放40周年全军书法展(前30名),第五届全军书法作品展览,中国武警“卫士丹青奖”一等奖,第一、二、三届全国群文系统原创诗文书画精品展,第三届四川艺术节四川文华奖美术奖优秀作品展,四川省第三届行草书大展,四川省第七届新人新作展。

■

饮冰室主人梁启超先生曾有“十年饮冰,难凉热血”之叹,以此形容鉴明兄数十年的军旅艺术人生则毫不为过。

鉴明兄于70年代出生于甘肃靖远县,从小家境贫苦,却在耕读世家的耳濡目染中培养了一颗好学之心。少时便喜好翰墨,在其父的影响下,他对书法产生了莫名的欢喜,每逢春节父亲帮左邻右舍写春联,写累了在父亲抽烟的空隙,他便一边研着墨,一边提笔在旁边乱写乱画,常常如痴如醉,忘乎所以,父亲总是深情的微笑不语。但由于家境贫寒,平日缺纸少墨,父亲便找来一块大青砖,在罐头瓶子里用焦泥和水调均匀当墨来写,且可以反复利用,那时仅有的一本柳公权《神策军碑》字帖,被他弄的一无完处。有一次放暑假他天天蹲在院子里练字,家里农活本来就多,母亲几次三番催他帮着干农活,他都置若罔闻只顾埋头写字,母亲一气之下举起那块青砖摔了个粉碎,为此他哭了很长时间,多年以后他和母亲谈及此事,母亲哭了很长时间……这些儿时的苦涩艰辛并没有成为他成长的绊脚石,反而成为他走出大山追逐梦想的内在动力。

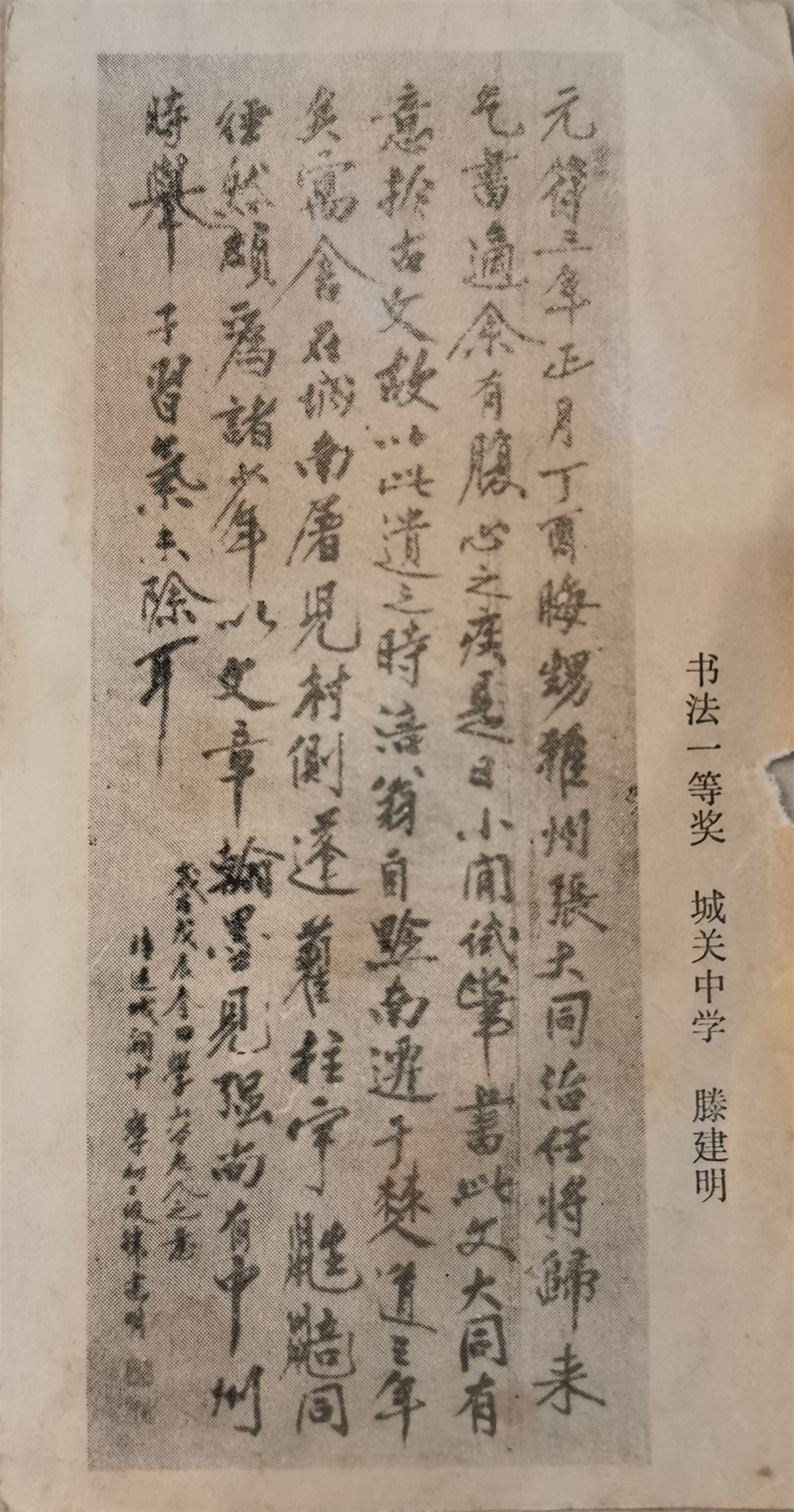

年纪渐长,鉴明兄有机会接受乡贤耳提面命式的教育。靖远历史悠久,于秦时置郡,汉代设县,文脉绵延不绝,近现代曾出范振绪、陈国钧等书法名家。在翰墨氛围浓厚的小县城,在其启蒙老师李祥年(津门名家李鹤年之弟)的指教下学习文事,并得陇上名贤陈少亭、于三先生亲炙,常随其左右学习楷法,从柳公权到颜真卿,为其打下扎实的基本功,这一段时间的书法练习是在废报纸上临写,他兴趣不减,常常乐以忘忧。在老师的指教和自身的勤苦练习下,初中二年级他以一件临摹黄山谷行书的作品获全县青少年书法一等奖,字里行间充盈着郁郁勃发、英姿飒爽之气。正是故土绵延的文脉,以及循循善诱的师长,为其一生播下了好学的种子。他说,每逢大年初一到初三,跟随师长走街串巷去品评哪家春联写得如何成为他人生最为美好的回忆。

1991年鉴明兄入伍到武警部队,从列兵成长到部队政委,一呆就是28年,将一腔热血奉献给军旅生涯。期间随部队遂行任务辗转多地,作为机动部队一线指挥员,他曾亲历了多次处突维稳、5·12北川抗震救灾、武警四川直升机部队组建等历史性重大事件,个人立过6次三等功1次二等功,任主官期间所带部队荣立集体二等功,所属连队荣立集体一等功。部队工作的千锤百炼,使他练就了坚韧不摧的意志力,在领导岗位上,锻炼了他敏锐的洞察力和领导艺术,指挥部队圆满完成了许多急难险重任务。在工作之余,他仍不忘临池学书,数十年间,书法已经变成他生活中的一部分,为森严规整的军旅生活带来温存与喜悦。

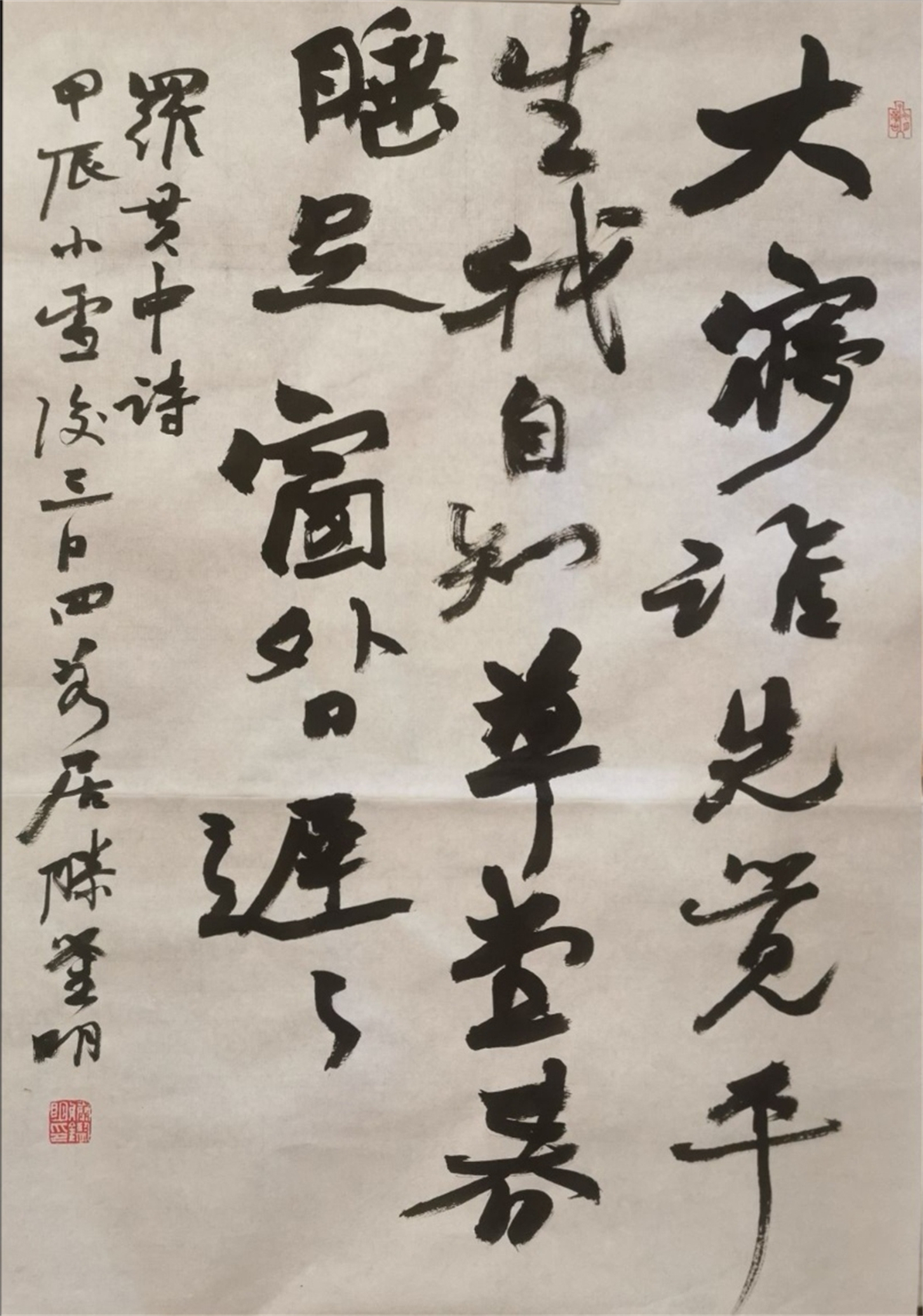

在部队期间,他的书法由过去的广泛涉猎转向“写心”阶段,由于军人出身,骨子里的“忠孝”观念和家国情怀愈发浓厚,加之西北人特有的质朴,他逐渐对颜真卿一路的行书产生兴趣,喜欢颜体的正大气象和苍茫浑厚,沉迷于《祭侄文稿》书写时的情感表达和笔墨技法,那些涂涂抹抹的痕迹和苍涩浑厚的线条常常令他心摩手追,心领神会,深感颜真卿“壮美”式的审美更符合自己的心性追求,而这一阶段对颜体的用功为其日后的书法学习打下坚实的基础。在颜体作为主攻方向的前提下,他逐渐涉及何绍基行书,兼及《郑文公》《石门颂》《石门铭》诸碑。为去除浮躁之气,使心灵守静,他便研习钟繇以及王宠小楷,“文武之道,一张一弛。”很快,他在小楷中找到适合自己的笔墨表达,安静内敛的小楷为他紧张的军旅生活增添了几分静气,而他对书法的付出也渐渐结出果实,他的小楷作品在2012年入展四川省第七届新人新作展,另有作品先后入展第五届全军书法展、纪念改革开放40周年全军书法展(前三十名,等同于一次中国书法家协会主办的一次单项展)、获中国武警文艺奖一等奖、中国武警“丹青卫士奖”一等奖……一个时间段的学习成果得到认可,使他在书法上更为精进,利用休假时间四处学习,2015年利用休假时间参加了中书协、四川书协临帖班,在众多师友的提点下他开始涉猎赵之谦一路的碑体行书,眼界逐渐打开,热情更为高涨。

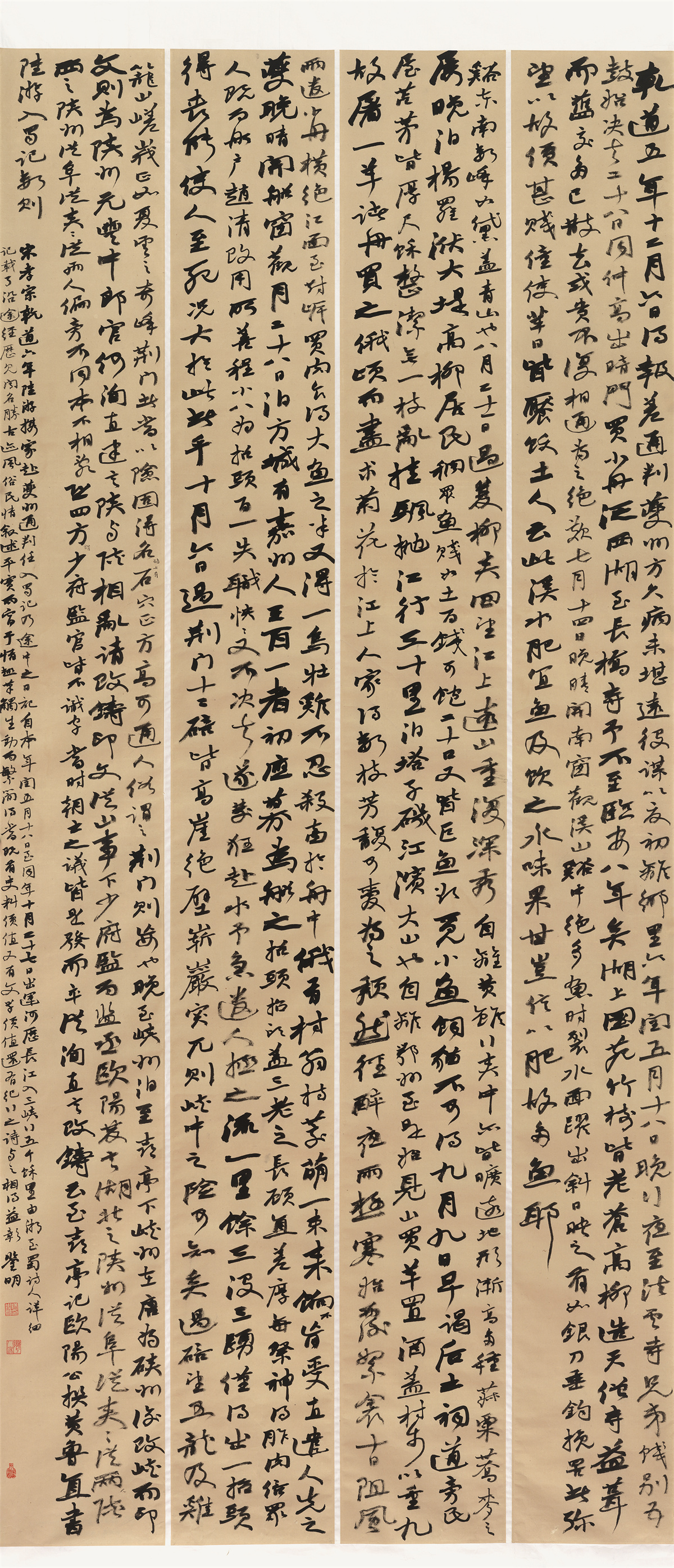

2020年,转业至四川省文化和旅游厅工作,得以有更好的学习机会。对于书法,他更是以高水准要求自己。在工作之余,临池不辍,在练习至兴头上,常常通宵达旦。逢周末或假期,有机会便寻师访友,曾先后拜访过多位蜀中名家,由于数十年扎实的积累,很快他的书艺便有很大突破,2024年他的行书作品《入蜀记数则》入选全国第十三届书法篆刻展,数年间突飞猛进,常被人引为奇谈。

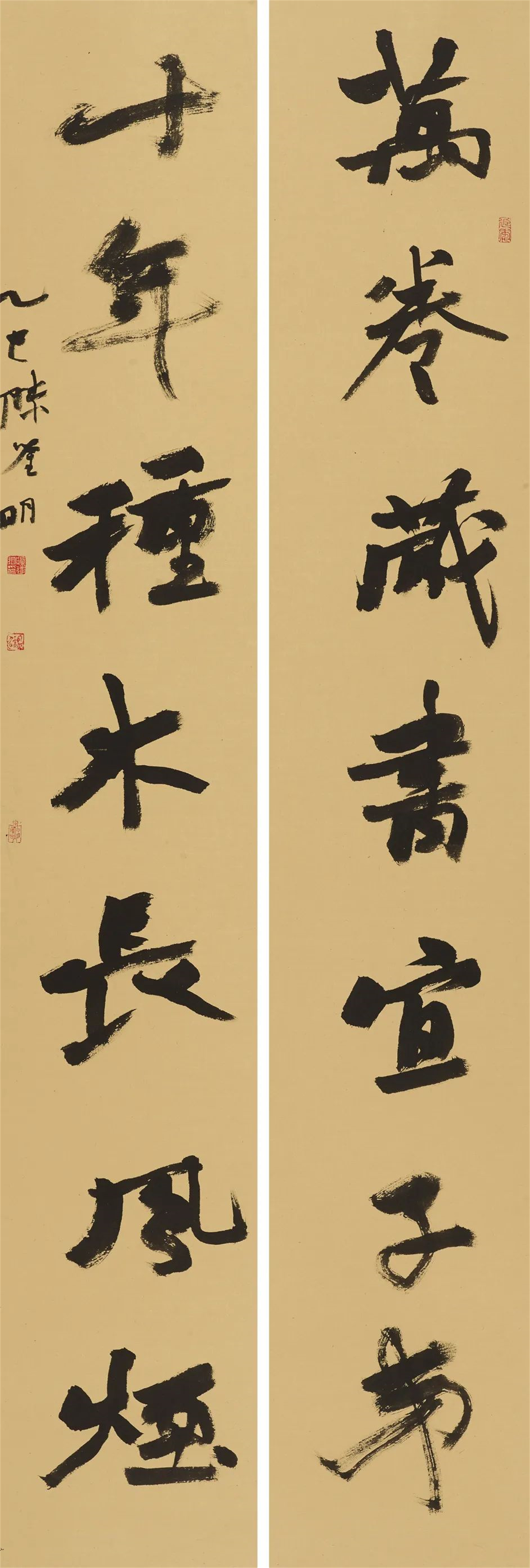

从入选作品来看,其近几年对书法的探索有几个方面值得肯定。其一,坚守自己的学习阵地。此次参展的作品以赵之谦行书为基底,众所周知,近十余年赵之谦行书成为当代展览中的热门,但鉴明兄并未因热门而轻易放弃自己的学术根据地,而是在既有格局中细细思索,他发现,当代对赵之谦行书的理解过于强调其视觉性特征,这是展厅时代所造成的,而忽略了赵之谦作为金石学者的文人性特征,于是他“别有用心”,尤其关注赵之谦信札一路的小字,并尝试将信札类小字放大写,于是,此次展览作品采用中等大小的字,一方面强调字的气势气象,另一方面又兼顾文气与自然书写,如此便在赵之谦行书大字风靡的当下创作中趟出一条路来,这离不开他几十年的积淀与思索;其二,仍坚持“写心”。在部队期间他就曾感觉赵之谦气骨森张的雄强大气与自身军人的气质颇为吻合,但是艺术的创作往往并非线性思维,中国传统思想中的“反者道之动”往往在艺术发展过程中起重要作用,鉴明兄深谙此道,他在一味追求赵之谦碑体行书的雄强霸悍不得法之后,转而追求帖学的文人意趣,董其昌《画禅室随笔》曾言:“作书须知文武之道,疾如武将策马,文似文士品茗。”这与他将书法作为调节自己身心状态的初衷是相符的,如此,他有效协调好了雄强与文气之间的辨证关系,此次入展作品从整体上看,字数较多如排兵布阵,列队森然。仔细看,帖学细腻的笔法,结体的变化有度,墨色的自然层次,均体现了他对技道关系的理解,也体现了他的勇决与聪慧。其三,仍然坚持以“文心”滋养书法的学习。文心并非指读了多少数量的书籍,而是培养自身“感通”的能力,这样书法乃至学问才能真正滋养一个人的生命,鉴明兄便能很好地运用此法,从部队工作至今,他总能将生活的点滴积累凝练为人生智慧,每与其交谈,总能得到方方面面的人生启发,窃以为,这是他的书法能够在短时期内突破最为重要的因素。

刘熙载论书有言:“书者,如也。如其才,如其学,如其志,总之曰如其人也。”出于老乡的缘故,我很容易就读懂了鉴明兄的内心,他身上带着典型的西北人的特征,内敛,沉稳,而又不乏睿智与通变。表面随和,但骨子里充满着坚守自我的倔强;喜怒不形于色,但内心实际上已暗流涌动。才华横溢,但绝不轻易外露。他的书法亦如他的为人,正气凛然,厚重质朴,却又变化生动,一任自然。其书作透出来的精神一如他的为人,表面上静穆、温文尔雅,骨子里却坚韧,不随时流。

鉴明兄曾戏称儿时有两个梦想,一是带兵打仗,二是当书法家。如今看来,少时的豪言已悉数成为现实。让他最为感动的是,每逢回到故乡,乡亲们总是提着鸡蛋或拎一篮子自家种的蔬菜,让他写一副中堂,他的书法比很多书法名家更抢手,我想这不仅仅是他能写得一手好字,而更多是因为这位从大西北贫瘠土地走出去的兵娃子身上的那股子精神。

编辑/陈学军

审核/李春林

终审/陈佳楣

四川画报官方微信

四川画报官方微信

川公网安备 51010402000520号

川公网安备 51010402000520号