当联合国教科文组织前干事驻足凝视熊猫摄影作品,当比利时地方政要为生态对话频频点头——在中国与欧盟建交50周年、成都熊猫周举办的双重契机下,10月24日至27日,“熊猫家园:梦想与生活”主题艺术展在法国巴黎、比利时布鲁塞尔的两场活动,不仅是跨国文化盛宴,更因国际组织高层、法国和比利时两国政要、行业领袖的齐聚,成为规格颇高的“中欧交流名片”。

这场跨国文化盛宴中,中国西部图片库签约摄影师、大熊猫摄影家周孟棋携33年心血凝结的摄影作品亮相,以镜头为笔、熊猫为墨,将成都的生态实践、中国“和合共生”的文化理念,转化为无需翻译的国际语言,在欧洲观众心中种下了对“熊猫故乡”的向往,也为文化、生态对话开辟了一条充满温度的“软纽带”。

布鲁塞尔市政文化公共空间,周孟棋向莅会嘉宾们介绍了他与熊猫的故事以及这些摄影作品的创作背景

●巴黎展场:

3D黑白“花花”与“欢欢”一家,艺术影像传递生态温情

10月24日,巴黎国立工艺学院的“熊猫家园:梦想与生活”主题艺术展现场,嘉宾阵容的“国际分量”与“官方属性”,直接奠定了活动的高端定位。

出席巴黎站活动的嘉宾涵盖国际组织、法国政界、文艺界、旅游界核心力量:联合国教科文组织前干事、文化遗产顾问、中国文化研究专家白纳德,联合国文化副总干事办公室主任巴勃罗・瓜亚萨明——两位联合国系统高层的到场,意味着这场熊猫艺术展获得了国际文化权威机构的认可,其影响力超越普通民间交流;法国汉学家贝文江作为深度了解中国的学者,为展览的文化解读提供了专业背书;法国前旅游发展署副秘书长让・路易・巴兰德罗、法国旅游发展协会主席文森特・法约尔则代表法国旅游行业核心力量,凸显活动对文旅合作的推动价值。此外,中欧经济文化交流协会秘书长、联合国教科文组织项目顾问吴忠,中国-欧盟电影节秘书长袁梦倩,以及为成都创作熊猫主题油画的法国艺术家波诺瓦・巴塞特,进一步丰富了嘉宾的“跨界属性”,让展览成为国际组织、政府、文化、艺术、旅游多方联动的高端平台。

作为“法国首个大型综合‘熊猫IP’艺术展”,在巴黎国立工艺学院的展览现场,超200件熊猫主题作品中,在核心展区的周孟棋10幅摄影成为嘉宾与观众聚焦的焦点——不同于以往的彩色纪实影像,此次参展的5幅成都大熊猫繁育研究基地顶流大熊猫“花花”作品,均采用黑白色调与3D技术创作,极简的色彩搭配立体视觉效果,让“花花”憨态可掬的坐姿、啃竹的神态更具艺术张力,既保留了熊猫的原生态质感,又通过艺术手法凸显其“万物有灵”的特质。

周孟棋与现场嘉宾交流

“黑白是最包容的色彩,能让观众忽略外在装饰,专注于熊猫本身的生命状态;3D技术则让这份可爱更触手可及,就像它从镜头里走了出来。”周孟棋在展览导览中解释道。此外,展区内另5幅作品,记录了生活在法国博瓦勒野生动物园的大熊猫“欢欢”“圆仔”与双胞胎“欢黎黎”“圆嘟嘟”以及已于2023年回国的“圆梦”的日常。作品细腻捕捉了这一熊猫家庭的温情,也暗合了中法跨洋友谊的延续——据悉,“欢欢”“圆仔”一家即将于11月返回成都,这组作品也成为它们在法国生活的“珍贵纪念册”。

法国汉学家贝文江介绍大熊猫在中法文化交流中的独特价值

周孟棋向白纳德先生赠送欧洲集邮协会出品的熊猫邮册

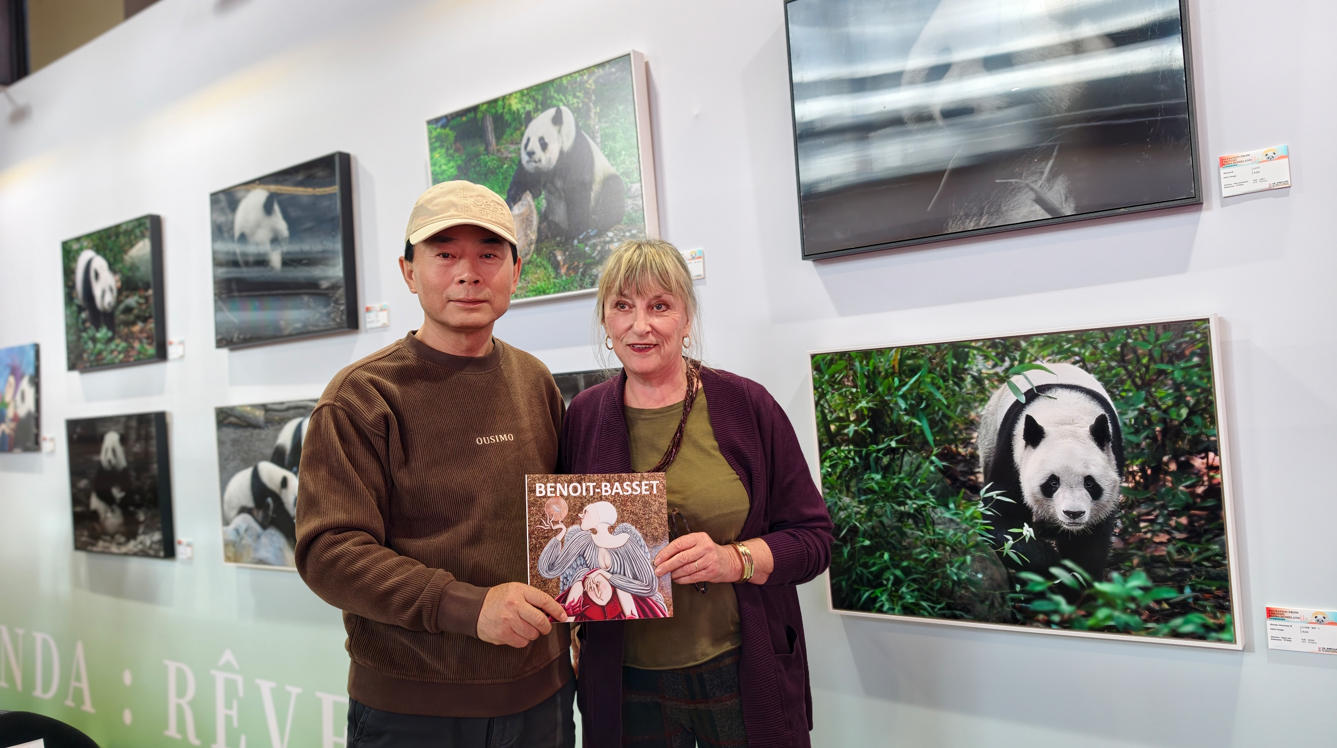

法国艺术家波诺瓦·巴塞特女士向周孟棋赠送作品集

展览尾声,面对联合国教科文组织前干事白纳德、法国艺术家波诺瓦·巴塞特女士等嘉宾对作品的喜爱与赞叹,周孟棋当场决定:将“欢欢”一家和“花花”的5幅参展作品赠与5位嘉宾。“这些影像不仅是我的心血,更是中法熊猫友谊的见证,希望它们能继续留在‘欢欢’‘圆仔’曾经生活的地方,让更多人记得这份跨越国界的温情。”周孟棋表示。

来宾参观周孟棋大熊猫摄影和熊猫3D艺术作品

“用艺术手法呈现生态主题,比文字更有感染力,这让‘保护熊猫’不再是抽象概念,而是每个人都能共情的情感需求。”“照片用最朴素的镜头语言传递了人类共通的温情,比文字更有感染力。”“黑白影像里藏着东方美学的‘留白’智慧,这与中国‘和合共生’的文化内核高度契合,为中欧文化对话提供了新视角。”……此次巴黎站嘉宾阵容的“国际分量”,更让这些影像的影响力突破民间交流范畴。

●布鲁塞尔对话:

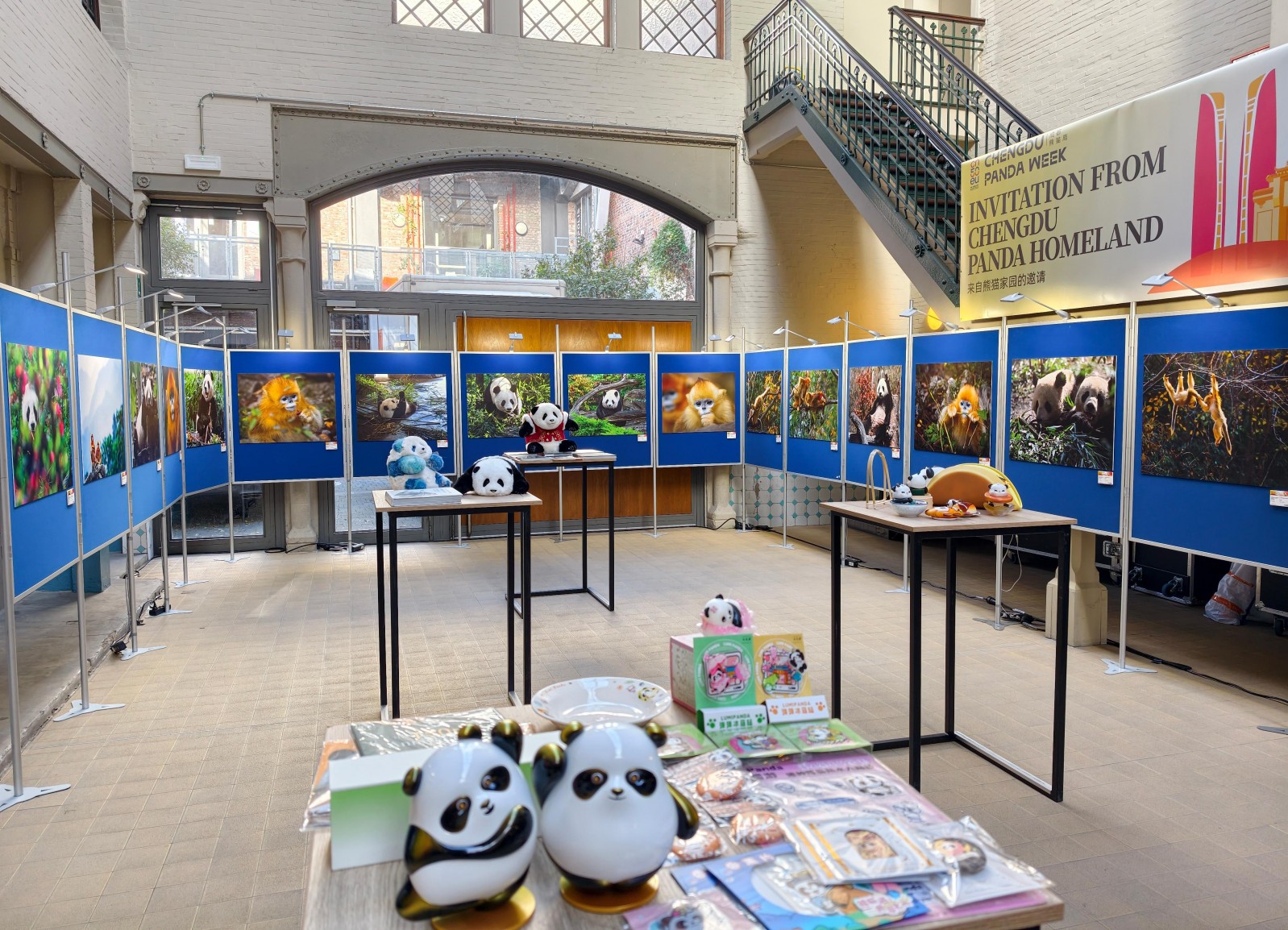

金丝猴与“星徽”影像,十年回访续写生态友谊

10月27日,恰逢“国际熊猫日”,布鲁塞尔市政文化公共空间的活动现场被赋予了更深刻的生态意义。当天的“成都遇见布鲁塞尔:生态与人文的交响乐章”交流活动中,周孟棋的摄影展不再是独立的艺术展示,而是与“大熊猫保护与生物多样性”“公园城市建设与绿色生活”两大核心议题深度绑定的“视觉论据”。同时,更因欧盟层面官员与比利时地方政要的共同参与,使得这场活动成为一场兼具“区域影响力”与“专业深度”的生态对话。

到场嘉宾涵盖欧盟机构、比利时地方政府、生态科研、文化领域关键人物:欧委会官员WolfgangPape博士的出席,标志着活动获得欧盟层面的关注,其讨论的“大熊猫保护与生物多样性”议题,直接与欧盟生态治理议程形成呼应;比利时Asse市副市长简德贝克、Evere市议会副议长艾尔斯杰・布特尔吉尔、Evere市议员MichelGeirnaert作为地方政府代表,体现比利时官方对生态合作的重视;而比利时天堂动物园野生动物保护科学家、熊猫科研项目负责人杰拉・沃特斯博士、比利时卡齐尔森林博物馆馆长艾兰・福尔蒂,则代表生态科研与文化保护领域的专业力量,为对话提供科学支撑;中欧文化交流协会执行主席张蕾与比利时天堂动物园熊猫饲养员刘洋,则搭建起中比民间交流的桥梁。

周孟棋向现场嘉宾讲述拍摄大熊猫、金丝猴背后的故事

在“成都遇见布鲁塞尔:生态与人文的交响乐章”活动中,周孟棋的影像作品成为生态对话的“视觉论据”——不同于巴黎展场的熊猫主题,此次展出的14幅作品分为两大系列:7幅金丝猴作品,记录了猴群在竹林间穿梭、母子相拥的灵动瞬间,呼应了“2025年5月3只秦岭金丝猴落户比利时天堂动物园”的新合作,展现了中比在珍稀物种保护领域的拓展;另7幅则聚焦包括“香香”“泰山”“小奇迹”“福宝”等在内的曾经或现在正在旅居国外的大熊猫。当然还包括在比利时天堂动物园的大熊猫“好好”,无不传递出“异乡生活”的安稳与惬意。

周孟棋拍摄的大熊猫、金丝猴作品受到现场观众赞赏

“这张‘好好’的照片,是我2015年第一次来天堂动物园时拍的,当时它刚到比利时不久,还带着些许拘谨;而这次我去看它,它自在地在园区里奔跑,这种变化让我特别欣慰。”周孟棋在导览中向嘉宾分享道。

周孟棋时隔十年回访“好好”“星徽”

事实上,借着此次展览契机,他特意不辞辛苦再次前往天堂动物园,时隔十年回访“好好”“星徽”——这一行为也成为中比生态合作“长期主义”的生动注脚。

周孟棋与比利时天堂动物园熊猫饲养员刘洋交流

“2015年我随‘行南丝绸之路、游大熊猫故乡——欧洲熊猫粉丝四川探亲之旅’初次见到它们,这次再来,听到饲养员刘洋说它们身体很健康,就像见到老朋友一样亲切。”周孟棋补充道,“10年前,‘好好’和‘星徽’才5岁,那时我拍了它们还是幼猫,现在都已经是中老年了,但它们在饲养员的精心照顾下长得十分健壮和可爱。”

周孟棋向比利艾兰时卡其尔森林博物馆馆长·福尔蒂赠送大熊猫、金丝猴作品

展览结束后,有感于比利时Asse市副市长简德贝克、天堂动物园熊猫科研项目负责人杰拉・沃特斯博士等嘉宾对影像的喜爱,周孟棋再次捐赠5幅大熊猫和金丝猴的摄影作品,“希望这些来自成都的影像,能成为中比在生态保护、文化交流领域持续合作的‘信物’”。

周孟棋向比利时Asse市副市长简德贝克赠送熊猫花花明信片

“原来熊猫的‘朋友圈’这么丰富,这正是生物多样性保护的理想状态。”“这些照片让我看到成都在熊猫保护上的坚持,与比利时天堂动物园的努力不谋而合。”……这些来自欧盟官员、比利时地方政要、生态科研专家的互动,让周孟棋的影像不再是单纯的艺术展示,而是成为推动生态合作的“对话媒介”——当比利时政要为照片中的成都生态实践点赞,这场活动已超越“文化展览”的范畴,成为在生态领域“经验互鉴”的高端平台。

在布鲁塞尔的生态对话环节,周孟棋登台发表主旨演讲

●主旨演讲:

从“活化石”到“生态使者”,熊猫影像里的中国方案

在布鲁塞尔的生态对话环节,周孟棋登台发表主旨演讲,以“大熊猫:跨越时空的生态与文化使者”为主题,从熊猫的“活化石”身份、中国的保护实践,到个人33年的摄影经历,为现场嘉宾勾勒出大熊猫背后的生态哲学与人文价值。

“若将地球46亿年进化史浓缩成一天,人类文明不过是最后几分钟的星火,而大熊猫却是更早登场的‘时空见证者’——从恐龙时代末期的‘大熊猫—剑齿象’动物群,到如今成为世界自然基金会(WWF)全球标志,它的黑白皮毛里藏着东方美学的极简意蕴,‘与世无争’的习性更暗合人与自然和谐共生的思考。”周孟棋开篇便以宏大的时空视角,重塑了大熊猫的价值维度。

周孟棋接受比利时媒体采访

谈及中国的保护成果,他细数道:“我国建立了67处大熊猫自然保护区,覆盖超70%的栖息地;通过‘天然林保护’‘退耕还林’修复生态,科研人员攻克繁育难题建立遗传基因库……截至2024年,野外大熊猫种群数量从20世纪80年代的1114只增长至2200余只,受威胁等级从‘濒危’降至‘易危’,这不仅是熊猫的奇迹,更是全球濒危物种保护的‘中国方案’。”

交流中,周孟棋还分享了摄影生涯中的温暖故事。“这些故事让我坚信,熊猫的治愈力能跨越文化隔阂,而我的镜头,就是要把这份美好传递出去。”嘉宾在听完演讲后纷纷表示:“周先生的照片与演讲,让我们看到成都对熊猫保护的长期坚守,这与天堂动物园的理念不谋而合,也为中欧在生物多样性保护领域的合作提供了更多可能。”

周孟棋向布鲁塞尔市政府议员赠送大熊猫明信片

●镜头之外:

从影像到IP,熊猫文化的全球延伸

在巴黎国立工艺学院举办的“熊猫家园:梦想与生活”主题艺术展现场,展出了许多大熊猫艺术创作作品,包括绘画、雕塑、潮玩、摄影、非遗、文创、书籍、集邮、数字创意等超200件作品,免费向公众开放。“熊猫早已不是单纯的动物,而是跨越国界的‘文化符号’,而影像和文创,是激活这份魅力的关键钥匙。”在布鲁塞尔的交流环节,周孟棋谈到了自己对熊猫IP的思考。

周孟棋与比利时当代艺术家娜塔丽女士交流

事实上,周孟棋的熊猫影像,早已超越“记录”的范畴,成为激活熊猫IP、推动文化出海的重要载体。此次欧洲之行,他不仅带来实体摄影作品,还分享了文创探索:“我们曾将熊猫摄影与艺术插画结合,推出‘人・自然・大熊猫’数字珍藏盲盒,2022份藏品6秒售罄。”

这种“影像+文创”的模式,让其他嘉宾深受启发:“原来传统影像也能与潮流创意结合,这为我的熊猫油画创作提供了新思路。”也恰是策展人方梓熙所说的“搭建国际创意设计生态圈”的实践——通过连接顶尖艺术家、品牌IP运营方,让“熊猫”元素实现创造性转化。

值得关注的是,周孟棋的影像传播早已形成“多维矩阵”:他的《中国大熊猫》画册不仅被多个国家译成本国语言,还被多个国家的图书馆收藏,更作为国礼传递中国温度;他的作品先后赴30多个国家和地区举办摄影展,仅2019年“大熊猫和它的故乡”巡展,就覆盖澳大利亚、日本、俄罗斯等熊猫旅居国。正如他在布鲁塞尔活动中所说:“我希望让每一张照片、每一件文创,都成为一座小桥梁——让世界通过熊猫更懂中国,通过影像更爱成都。”

周孟棋在作品前与嘉宾合影

当布鲁塞尔的活动落下帷幕时,一位比利时观众在周孟棋的摄影作品前感叹:“以前熊猫是地图上的一个名字,现在它是有故事、有家乡的‘朋友’。”而联合国教科文组织前干事、文化遗产顾问、中国文化研究专家白纳德在受赠周孟棋的摄影作品与书籍时,更亲笔写下“非常感谢你提供的这张精彩的熊猫照片和这本精彩的书,我迫不及待地想亲眼看到熊猫了!”的留言,这些看似朴素的评价,恰是周孟棋33年大熊猫摄影生涯的初心所在。在中国与欧盟建交50周年的时间节点上,他用镜头证明:大熊猫的黑白毛色里,藏着最包容的文化密码——它能让生态保护的理念跨越国界,让人文交融的温情穿透语言;而一张照片的力量,足以成为跨越山海的“软桥梁”。

“保护大熊猫,就是保护人类与自然和谐的可能;传播大熊猫文化,就是搭建人类文明互鉴的通道。”周孟棋在《大熊猫的朋友圈》中的这句话,或许正是这场“影像交流”的最佳注脚。而未来,当这些熊猫影像继续在世界各地流转时,它们承载的,将不仅是一只动物的可爱,更是一个国家对生态的坚守、一种文明对世界的善意。

文/何建

图/廖清 卢娟云 夯丸文化提供

编辑/陈学军

审核/李春林

终审/陈佳楣

四川画报官方微信

四川画报官方微信

川公网安备 51010402000520号

川公网安备 51010402000520号