为了深入学习运用“千万工程”经验,加快建设宜居宜业和美乡村,并在全面发力推进乡村振兴的过程中让农文旅融合深度拥抱暑期消费市场,6月28日,由四川省摄影家协会、四川画报社、美丽都市圈大数据实验室主办,四川大学商学院、四川大学管理研究中心、四川省中华文化学会协办的2024和美乡村夏季旅游推介会暨《四川画报》“画卷天府·和美乡村”专刊首发式在四川大学商学院学术报告厅成功举行。

为了深入学习运用“千万工程”经验,加快建设宜居宜业和美乡村,并在全面发力推进乡村振兴的过程中让农文旅融合深度拥抱暑期消费市场,6月28日,由四川省摄影家协会、四川画报社、美丽都市圈大数据实验室主办,四川大学商学院、四川大学管理研究中心、四川省中华文化学会协办的2024和美乡村夏季旅游推介会暨《四川画报》“画卷天府·和美乡村”专刊首发式在四川大学商学院学术报告厅成功举行。

会上,峨眉山旅游股份有限公司宣传部长刘力翔推介峨眉山。自然的灵性与造化的智慧,赋予峨眉山的佛香、茶香一体流芳,佛慧、茶慧一体入味,融之于山,便是峨眉雪芽的“般若”之味。

让我们走进峨眉山

去探访

一场人生大戏

这是一部源自峨眉山、源自乡村的戏剧

在这部戏剧中

你会惊讶地发现

它的部分剧场由旧村搬迁遗址改造而来

它的许多演员来自当地村民

因此,剧中能看到一座“鲜活”的峨眉山,看千年背夫、万象更新、故乡浓情、至深亲情,看以巴蜀儿女为代表的中国人吃苦耐劳、隐忍向上和乐天派的精神。这里有你的缩影,总能产生共鸣;也有峨眉山的缩影,看懂四川人文底蕴。

《只有峨眉山》戏剧幻城给业内带来很多有益的启示

如果说,峨眉山是一生必访之地,那么《只有峨眉山》,就是探访必看的一场人生大戏。

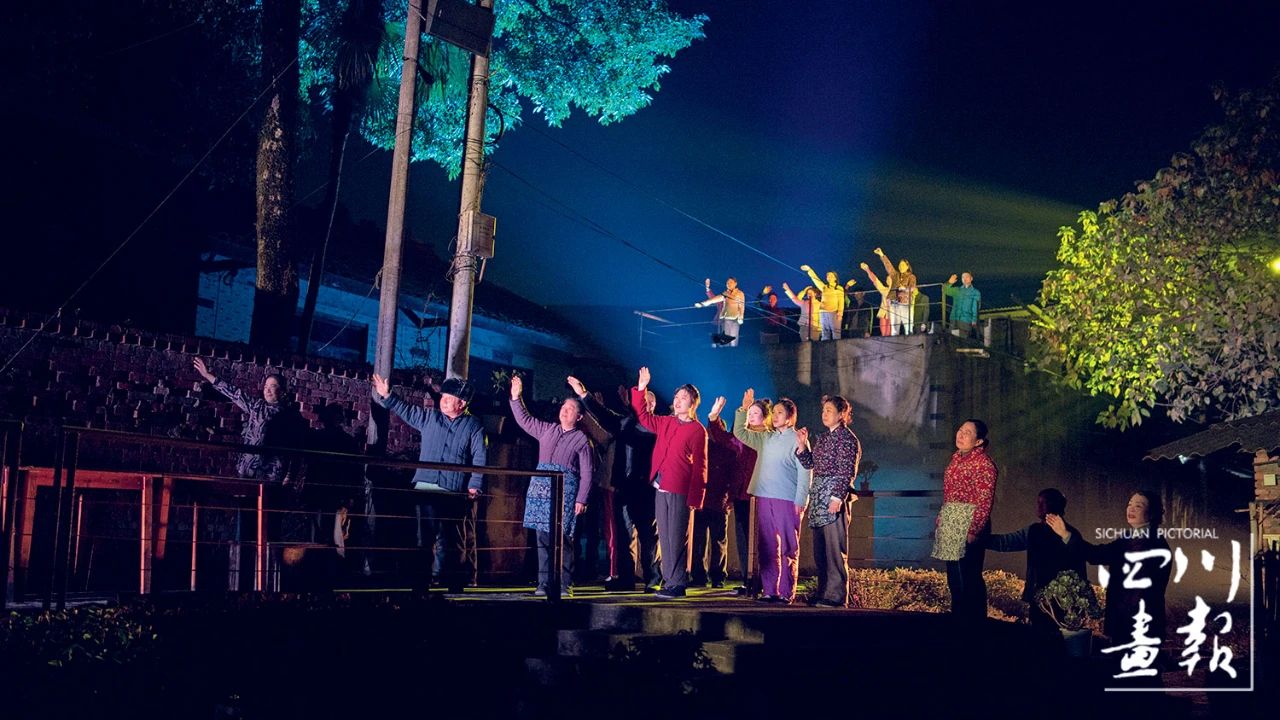

一场戏剧启幕,演员们在村子里穿梭表演,念诵台词。观众觉得,他们不是在表演,而是在呈现生活的日常。

这是《只有峨眉山》“云之下”剧场演出时,不少观众的真实感受。而带来这样感受的原因其实很简单:“云之下”剧场本身就是由名为“高河村”的旧村搬迁遗址改造而来。剧场保留了27个院落、48栋房子和395个房间。因此该剧场能以逼真的场景设计、饱满的人物塑造以及4355件极具历史感的老物件还原上世纪80年代的农村样态。

峨眉山下的高河村,也是《只有峨眉山》的实景演出剧场

《只有峨眉山》是导演王潮歌创作并执导的继“印象”“又见”系列之后的“只有”系列开篇之作,是中国旅游演艺的一大创新突破之作。

《只有峨眉山》戏剧幻城位于峨眉山景区,总投资额8.19亿元,该剧场项目占地面积约7.8万平方米,总建筑面积30500平方米。

《只有峨眉山》,一场如梦似幻的戏剧

2019年9月,王潮歌以“戏剧幻城”为概念,以峨眉山最负盛名的云海为创意元素,打造出一座充满无数剧情和故事线的戏剧之城。项目篇幅宏大、包罗万象,包含三个剧场:可以俯瞰人间情境的体验剧场“云之上”、融合青山绿水的园林剧场“云之中”、深度还原旧村的实景村落剧场“云之下”。

《只有峨眉山》的演员,有不少就是高河村村民

《只有峨眉山》将戏剧从“一个舞台”到“三大剧场”进行延展的同时,打通“剧场演出”和“实景演出”的边界,首创全国实景演艺与周边原始村落相融合的演艺方式,用行进式对话和体验,迈入中国旅游演艺的3.0时代。

通过旧村遗址的再利用,为观众浸入式地还原了峨眉山高河村里一个个充满烟火气的人生故事,一段段化不开的离别乡愁,以此唤醒现代中国人的童年与乡愁。

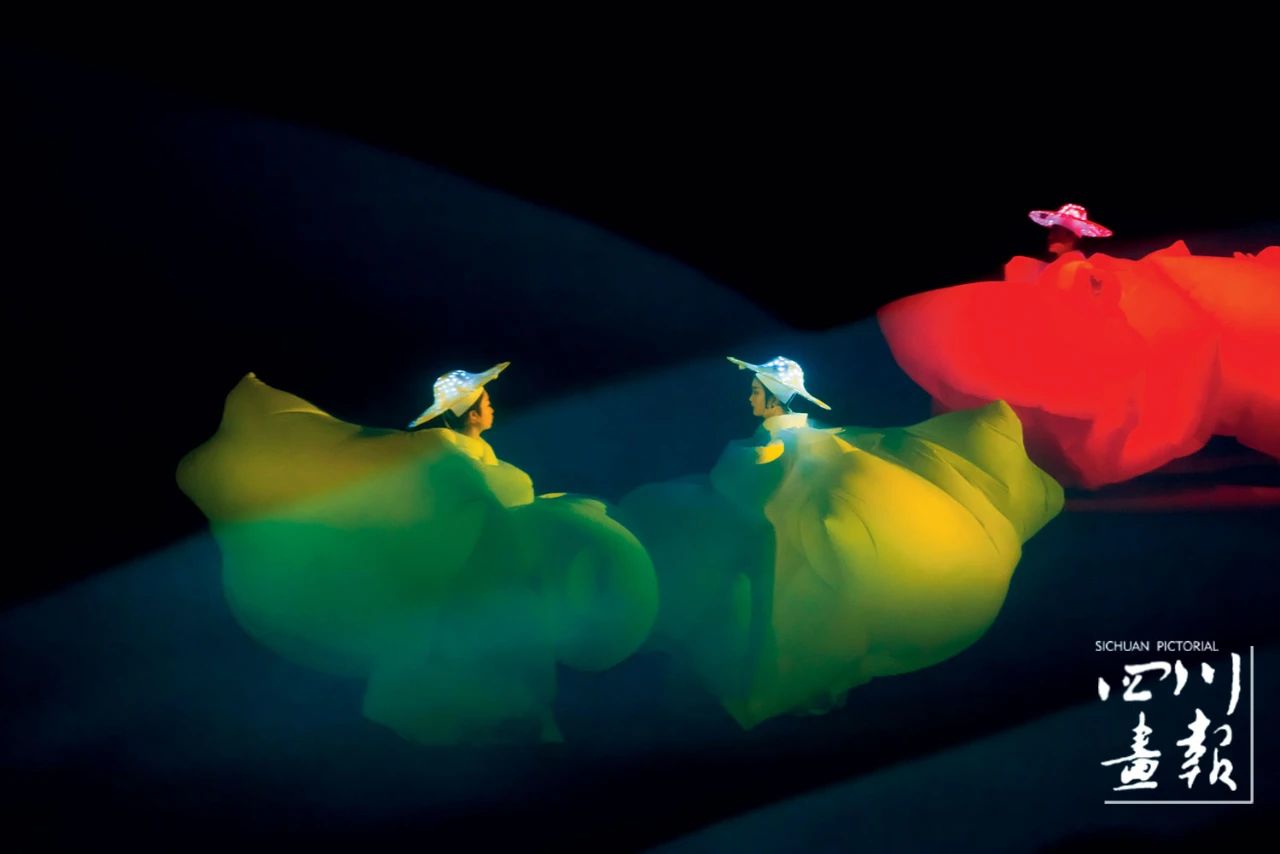

除了村庄旧址搬迁而来的“云之下”,“云之中”园林剧场由1.7万平方米的白色砾石、23座屋顶以及覆盖面积达8000平方米的雾森组成,形构出“云海漫过屋顶”之感,为观众营造出“云海漫游、鸟瞰人间”的体验。演员在“云之中”与观众邂逅,将戏剧所具有的心灵冲击力带到现实之中。

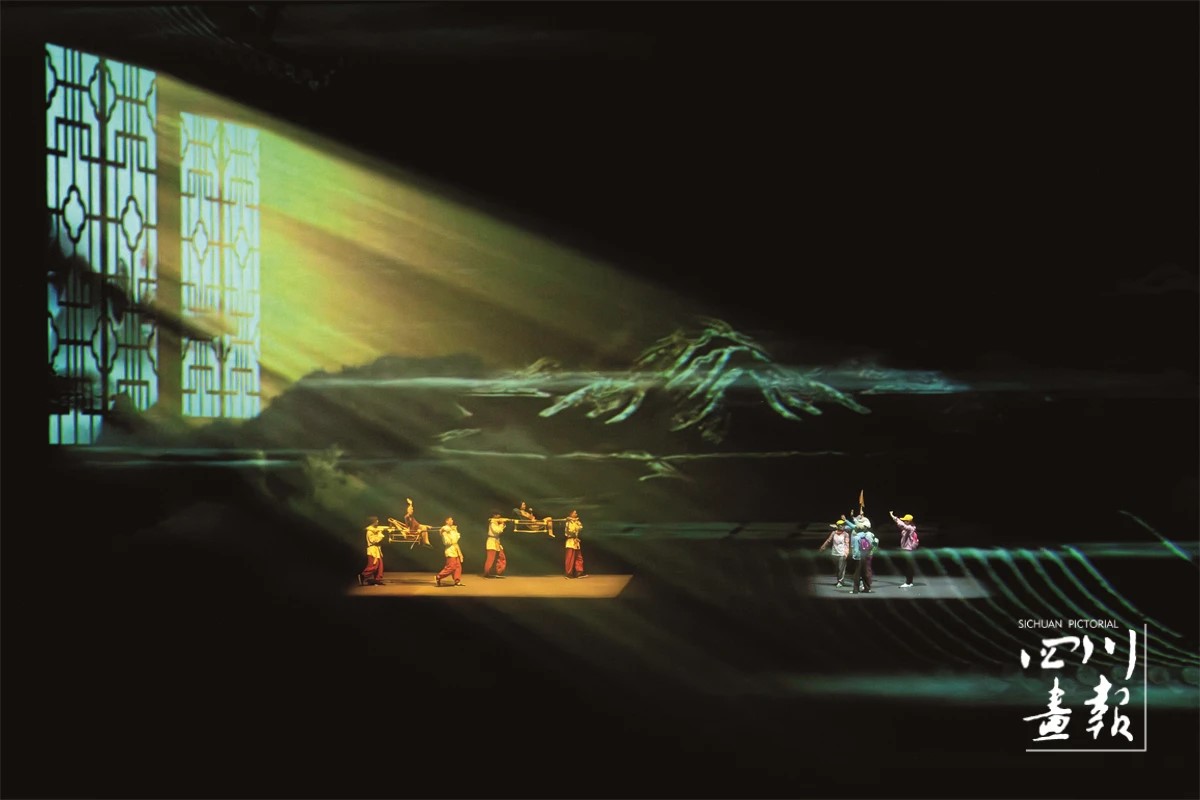

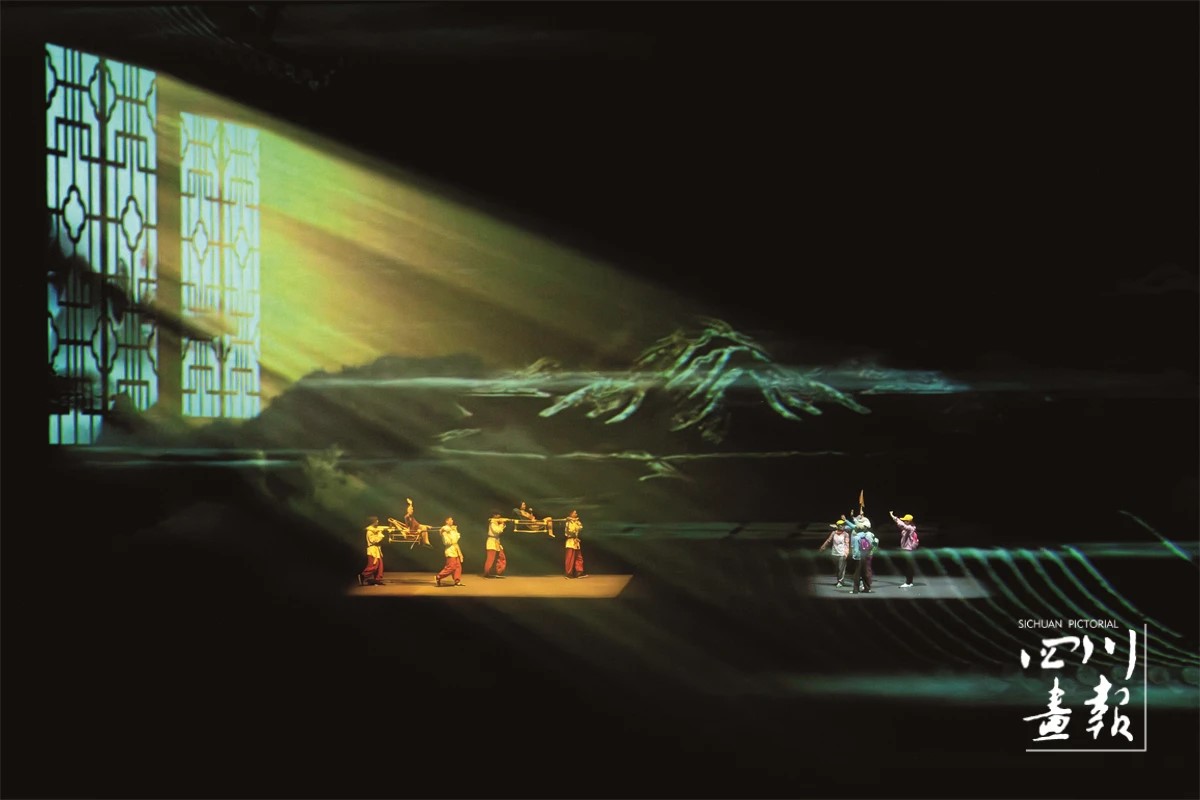

《只有峨眉山》,演员实景表演(肖蓉 摄)

“云之上”情境体验剧场建筑群紧扣“峨眉”,以“云之上”作为建筑语境和文学切入点,用五十万片蓝绿色、白色、灰色玻璃瓦和陶瓦按“千里江山图”的体系规制组成混合幕墙,营造出“云之上”这座天域之国,将中国传统美学意境完美呈现。

《只有峨眉山》的“云之上”剧场通过六大空间,用不同的演绎方式讲述故事内容

在峨眉山云海引领下,透过528平方米的超大“舞台投影纱幕”俯瞰人间百态,并结合国内首创双层“卍”字形升降舞台,运用15个独立升降平台组成不同场景的舞台布局,随着剧情发展不断升降移动,制造出不同时间与空间……多种酷炫设备搭配颇具国风的视觉华彩,带给观众极具震撼的3D裸眼视觉感受。

“云之上”剧场通过六大空间用不同的演绎方式讲述故事内容。在金顶,厌世的小姑娘,被一位有类似生活经历的老太太救赎,相似的人生不同的选择;追梦年华让你置身“峨眉山的光影世界”,每个人都在远离家乡,追寻梦想。即使乡愁再浓,也抵不住我们对新生活的向往。

《只有峨眉山》的“云之上”剧场演出场景(肖蓉 摄)

凤谷云烟,所有表演都在这个充盈雾的朦胧空间进行,又在迷雾中豁然开朗;千年背夫,“虽负重前行,却终将抵达山顶”,在他们的人生故事中找寻自我;和每个离家的游子相同,故里乡愁是不可割舍的情愫。但不同的是,在这个空间他们一直都在,不论是旧村的模样,还是故乡的记忆,他们都在等你回家……

《只有峨眉山》将千年峨眉的秀丽风景、佛教文化、人文历史、生活哲思和人物形象等鲜活生动地展现在了世人的面前。

《只有峨眉山》透过528平方米的超大“舞台投影纱幕”俯瞰人间百态(李春林 摄)

村民当演员,增收致富,助力乡村振兴打造“精神家园”

用旧村做剧场,老物件变道具,让村民当演员……《只有峨眉山》戏剧幻城,将整个高河村原貌保留,原来的村民有了另一种留在“家”的方式。

《只有峨眉山》融入本土传统民俗文化元素(陈俊汐 摄)

在围绕高河村打造的文旅融合项目过程中,通过聘请村民群众为演员,不仅带动了村民就业和峨眉山月光经济发展,还为当地旅游业衍生出一条“旧村+文艺+旅游”的新业态,助力乡村振兴建设。

应聘上演员的村民,不仅可以增收致富,还丰富了业余文化生活,体验当“艺人”的乐趣。如今,高河村已经不再是一个普通的小村,也不只是实景剧场,而是峨眉山人的精神家园。

打造“游园会”

“万人研学基地”

探索文旅发展新方向

《只有峨眉山》戏剧幻城利用“云之下”原始旧村风貌打造大型互动文旅项目“游园会”,针对不同游客群体,在不同节假日设置各具特色的游园互动活动,让更多游客市民走进峨眉山生活真实场景,体验峨眉山不一样的民俗文化。

同时,《只有峨眉山》戏剧幻城成功申报“乐山市中小学生‘乐游嘉学’研学旅行实践教育基地”。其另辟蹊径打造“万人研学基地”,为当地众多中小学生打造“戏剧研学课堂”,让孩子们在寓教于乐的同时,体验奇妙的戏剧艺术魅力;在正能量的剧情中,捕捉本心、发现自我、产生共鸣,打开人生的更多可能,也开启了国内研学的一个新方向。

可以说,《只有峨眉山》戏剧幻城给业内带来很多有益的启示。在产品设计配置上更多地融入本土传统民俗文化元素,借戏搭台,唱好文旅大戏,为四川建设文化强省旅游强省添砖加瓦,贡献更多峨眉力量。

本文摘自《四川画报》总第400期

文/魏峨

图/峨眉山云上旅游投资有限公司

编辑/肖蓉

扫描下方二维码,阅读更多精彩内容

![]()

《四川画报》2024年6月刊

订购

为了深入学习运用“千万工程”经验,加快建设宜居宜业和美乡村,并在全面发力推进乡村振兴的过程中让农文旅融合深度拥抱暑期消费市场,6月28日,由四川省摄影家协会、四川画报社、美丽都市圈大数据实验室主办,四川大学商学院、四川大学管理研究中心、四川省中华文化学会协办的2024和美乡村夏季旅游推介会暨《四川画报》“画卷天府·和美乡村”专刊首发式在四川大学商学院学术报告厅成功举行。

为了深入学习运用“千万工程”经验,加快建设宜居宜业和美乡村,并在全面发力推进乡村振兴的过程中让农文旅融合深度拥抱暑期消费市场,6月28日,由四川省摄影家协会、四川画报社、美丽都市圈大数据实验室主办,四川大学商学院、四川大学管理研究中心、四川省中华文化学会协办的2024和美乡村夏季旅游推介会暨《四川画报》“画卷天府·和美乡村”专刊首发式在四川大学商学院学术报告厅成功举行。

四川画报官方微信

四川画报官方微信

川公网安备 51010402000520号

川公网安备 51010402000520号